Estructura de

los cristales. Notas históricas

Es probable que las primeras referencias históricas sobre el

uso de cristales provengan de los antiguos sumerios (cuarto milenio

a.C.), pues parece probado que los usaban en fórmulas

mágicas. Los cristales tuvieron (y tienen) cierto uso se en

la medicina tradicional china, hecho que parece remontarse al menos a

5000 años. Los antiguos egipcios usaban el

lapislázuli, la turquesa, el rubí, la esmeralda y

el cuarzo transparente en sus joyas. Usaron también algunas

piedras con fines protectores y para la salud, y algunos cristales con

fines cosméticos, galena y/o malaquita reducidos a polvo

para sombra de ojos. Las piedras verdes se utilizaron en general para

significar el corazón de los muertos en los entierros, hecho

que también se encontró en un periodo posterior

en el México antiguo.

Ejemplares de Lapis lazuli (izquierda) y

Turquesa (derecha).

(Imágenes tomadas de

referencias externas ya desaparecidas)

Los antiguos griegos

identificaron el cuarzo con la palabra "cristal"

(κρύσταλλος,

crustallos,

o fonéticamente kroos'-tal-los =

frío + gota), es decir, carámbanos de

extraordinaria dureza y muy fríos. Theophrastus

(aprox. 371-287 a.C), en

su tratado "Historia de las piedras" (Περὶ

λίθων), que

sería

utilizado como fuente

para otros lapidarios al menos hasta el Renacimiento,

clasificó rocas y gemas en función de su

comportamiento

frente al calor, agrupando minerales atendiendo a sus propiedades

comunes, como el ámbar y magnetita, pues ambos tienen el

poder

de atracción.

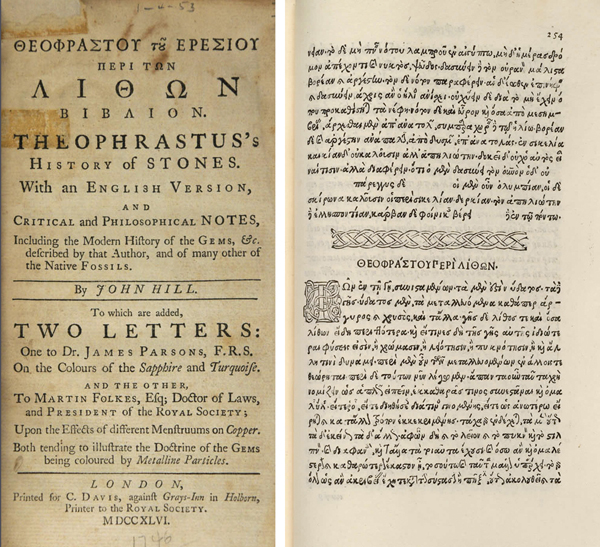

Reproducción

del tratado de Theophrastus "Historia de las piedras", editado en 1746

Una

traducción al inglés realizada en 1956 por

Earle R.

Caley y John F.C. Richards, incluyendo el texto griego y algunos

comentarios, fue puesta a disposición de los

lectores por

cortesía de Ohio State University

Press, y está

accesible

a través de este enlace.

Alternativamente, los lectores pueden acceder a esa misma obra

íntegra a

través de este otro enlace.

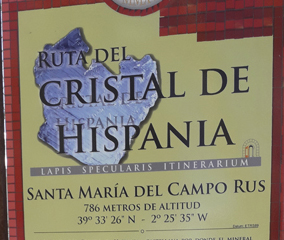

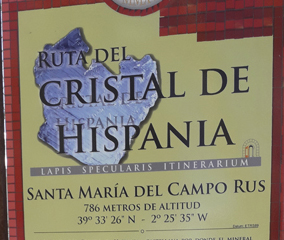

Probablemente

la primera referencia a los cristales en la antigua Roma se debe a Plinio

el Viejo (siglo I

d.C.). En su "Historia Natural" describe

que las ventanas e invernaderos de los habitantes más ricos

del

Imperio Romano estaban cubiertas por cristales de Lapis

specularis,

el nombre en latín de grandes cristales de yeso

transparente. Esta forma dihidratada del sulfato de calcio se extrajo

por los

romanos en Segóbriga

(España), debido a

su transparencia, tamaño (hasta un metro) y planaridad. Pinche en

la imagen para leer el contenido del cartel.

La base

principal de la economía en la Hispania romana del siglo I

d.C. giraba

alrededor de la explotación minera de este mineral y su

distribución a

través de la vía comercial que se

estableció, transportando este

mineral en carros tirados por bueyes hasta el puerto de Cartagonova

para su distribución comercial por todo el Imperio Romano.

Portada de una transcripción

del tomo II de la Historia Natural de "Plinio el Viejo", editada en

1668 (Cortesía de Wythepedia)

Ejemplares

de Lapis specularis mostrando

su

excelente transparencia

La

gran cantidad de información mineralógica

contenida en la "Historia Natural" de Plinio fue preservada y mejorada

en "Libro XVI de piedras y metales", que cubría el

"Etymologiarum” de Isidoro de Sevilla (560-636). Y

también se encuentra recogida en el "Lapidario" de Alfonso X

(1221-1284), obra fascinante de un grupo de sabios musulmanes,

hebreos y cristianos de una época en la que la

colaboración multicultural pacífica se

demostró perfectamente posible.

Ibn-Sīnā

"Avicena"

(980-1037), erudito de origen persa que escribió alrededor

de 450

libros, fundamentalmente de filosofía y medicina,

clasificó algunos

minerales por su composición química. Vannoccio

Biringuccio (1480-1539), metalúrgico italiano,

relacionó formas y ángulos con determinados

minerales, y Georg

Bauer "Georgius Agricola"

(1494-1555), considerado como el padre de la mineralogía,

hizo la

primera clasificación de los minerales basándose

en sus propiedades

físicas.

Sin

embargo, fue el talento

sin igual de los geómetras árabes en la

investigación del problema de teselación de los

espacios bidimensionales, lo que supuso la contribución

española pre-renacentista más importante a la

cristalografía y al arte geométrico. Los motivos

decorativos de los azulejos de La

Alhambra de Granada

(España) son actualmente utilizados para la

enseñanza de la simetría en todo el mundo.

Mosaicos de La

Alhambra (Granada,

España)

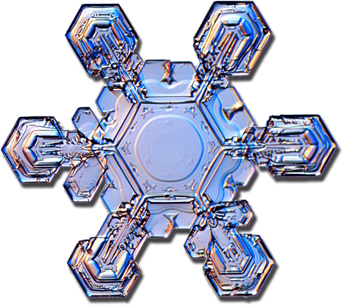

El

matemático, astrónomo y astrólogo

alemán Johannes

Kepler

(1571-1630) se

maravilló

cuando fue consciente de que un copo de nieve que aterrizó

sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis

puntas. En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve

de Seis Esquinas" (título en latín "Strena

Seu de

Nive Sexangula"), la

primera

descripción

matemática de los cristales. En este ensayo, el primer

trabajo sobre el problema de la estructura cristalina, Kepler se

preguntaba: ¿Por

qué los copos de nieve individuales, antes de que se enreden

con otros copos, siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por

qué no caen copos con cinco o siete esquinas? A

pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es

extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus

principales descubrimientos fue la geometría del

empaquetamiento de esferas (el llamado empaquetamiento compacto,

bien conocido en cristalografía estructural moderna).

Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y

aunque no fue consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler

describió dos empaquetamientos de esferas de menor densidad,

el hexagonal y el cúbico simples. A partir de los

empaquetamientos de esferas, Kepler llegó a conclusiones

acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el espacio de una

manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy

(1784) y E.S. Fedorov (1885) que comentaremos más abajo. El

trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a

la Ley de la Constancia

de Ángulos para cristales de nieve de seis

lados, con lo que se puede considerar a Kepler como un precursor de los

descubridores de dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749;

Romé de l'Isle, 1783).

El

matemático, astrónomo y astrólogo

alemán Johannes

Kepler

(1571-1630) se

maravilló

cuando fue consciente de que un copo de nieve que aterrizó

sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis

puntas. En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve

de Seis Esquinas" (título en latín "Strena

Seu de

Nive Sexangula"), la

primera

descripción

matemática de los cristales. En este ensayo, el primer

trabajo sobre el problema de la estructura cristalina, Kepler se

preguntaba: ¿Por

qué los copos de nieve individuales, antes de que se enreden

con otros copos, siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por

qué no caen copos con cinco o siete esquinas? A

pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es

extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus

principales descubrimientos fue la geometría del

empaquetamiento de esferas (el llamado empaquetamiento compacto,

bien conocido en cristalografía estructural moderna).

Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y

aunque no fue consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler

describió dos empaquetamientos de esferas de menor densidad,

el hexagonal y el cúbico simples. A partir de los

empaquetamientos de esferas, Kepler llegó a conclusiones

acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el espacio de una

manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy

(1784) y E.S. Fedorov (1885) que comentaremos más abajo. El

trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a

la Ley de la Constancia

de Ángulos para cristales de nieve de seis

lados, con lo que se puede considerar a Kepler como un precursor de los

descubridores de dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749;

Romé de l'Isle, 1783).

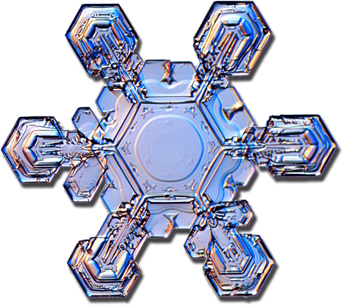

Copo de nieve mostrando la

simetría hexagonal (imagen tomada

de SnowCrystals.com)

Además

de la obra de Kepler, la mayor

contribución a la cristalografía, la

paleontología y la geología durante el siglo XVII

se debe al obispo católico y científico

danés Nicolaus

Steno (1638-1686) (en

danés Niels

Stensen), quien

fue profesor de anatomía en la

Universidad de Padua (Italia) y donde fue nombrado médico de

la casa del Gran Duque Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante esta

década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia.

En su obra "De

solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus",

Steno observó por

primera vez la ley fundamental sobre la constancia de

ángulos interfaciales, y mediante dibujos y

frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo

(óxido de silicio) y hematita (óxido de hierro)

aparecen en una gran variedad de formas y tamaños, los

ángulos interfaciales persisten idénticos en cada

tipo de espécimen. Esta observación (la Ley de la Constancia de

Ángulos) se confirmó y se

demostró como verdadera para cristales de muchas otras

sustancias, por parte de Romé de l'Isle (1736-1790),

más de cien años después, en 1783.

Steno discutió también el crecimiento de los

cristales en un medio fluido, aunque para él, esto era

sólo un caso especial que ilustra el problema principal del

libro: ¿Cómo

se forman los sólidos en

la naturaleza? Su respuesta fue: si un cuerpo sólido

se ha formado con arreglo a las leyes de la naturaleza, es que

éste se ha producido a partir de un fluido ... bien de modo

inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la

mediación de uno o más fluidos internos.

En aquel tiempo los fluidos internos se consideraban responsables del

crecimiento de animales y plantas, y la sedimentación,

incrustación, o cristalización a partir de

fluidos externos explicaban la formación de rocas y

minerales. Parece obvio, pues, que las observaciones de Stensen sobre

el crecimiento de los cristales fueron muy importantes para la

cristalografía.

Además

de la obra de Kepler, la mayor

contribución a la cristalografía, la

paleontología y la geología durante el siglo XVII

se debe al obispo católico y científico

danés Nicolaus

Steno (1638-1686) (en

danés Niels

Stensen), quien

fue profesor de anatomía en la

Universidad de Padua (Italia) y donde fue nombrado médico de

la casa del Gran Duque Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante esta

década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia.

En su obra "De

solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus",

Steno observó por

primera vez la ley fundamental sobre la constancia de

ángulos interfaciales, y mediante dibujos y

frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo

(óxido de silicio) y hematita (óxido de hierro)

aparecen en una gran variedad de formas y tamaños, los

ángulos interfaciales persisten idénticos en cada

tipo de espécimen. Esta observación (la Ley de la Constancia de

Ángulos) se confirmó y se

demostró como verdadera para cristales de muchas otras

sustancias, por parte de Romé de l'Isle (1736-1790),

más de cien años después, en 1783.

Steno discutió también el crecimiento de los

cristales en un medio fluido, aunque para él, esto era

sólo un caso especial que ilustra el problema principal del

libro: ¿Cómo

se forman los sólidos en

la naturaleza? Su respuesta fue: si un cuerpo sólido

se ha formado con arreglo a las leyes de la naturaleza, es que

éste se ha producido a partir de un fluido ... bien de modo

inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la

mediación de uno o más fluidos internos.

En aquel tiempo los fluidos internos se consideraban responsables del

crecimiento de animales y plantas, y la sedimentación,

incrustación, o cristalización a partir de

fluidos externos explicaban la formación de rocas y

minerales. Parece obvio, pues, que las observaciones de Stensen sobre

el crecimiento de los cristales fueron muy importantes para la

cristalografía.

Constancia de ángulos

interfaciales

Trabajo

de Stensen

Copia digital, proporcionada por Google,

del libro original de la Biblioteca de la Universidad de California

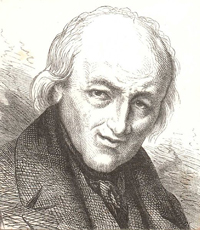

El

mineralogista francés Jean-Baptiste

Louis Romé

de l'Isle (1736-1790) puede

ser considerado como uno de los

creadores

de la cristalografía moderna. Fue el autor de "Essai

de

Cristallographie"

(1772), cuya segunda edición,

calificada

como su obra principal, fue publicada en 1783 con el título

de "Cristallographie"

en tres volúmenes y un atlas. Su

formulación de la Ley

de la Constancia de Ángulos Interfaciales fue

construida sobre las observaciones previas de Nicolaus

Steno (Niels

Stensen).

Sin

embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la

construcción de la cristalografía, fue

establecido por el abate Haüy (René

Just Haüy,

1743-1822), profesor de humanidades en la

Universidad de

París, durante las últimas décadas del

siglo XVIII. La teoría de la estructura cristalina elaborada

por Haüy ("Essai

d'un Théorie sur la estructura des

Cristaux", 1784),

basada en sus planteamientos sobre las

leyes de la

Simetría,

de los

Índices Racionales y de la Constancia de la Forma

Cristalina,

no difiere sustancialmente, en sus puntos esenciales, de los conceptos

que prevalecen hoy en día. Por cierto, una

colección de sólidos cristalográficos

donadas por Haüy al matemático gallego José

Rodríguez González (1770-1824) fue

utilizado por

los cristalógrafos Augusto

González de Linares

(1845-1904) y Laureano

Calderón Arana

(1847-1894), quién

estableció

lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de

Cristalografía en una universidad europea (Santiago de

Compostela).

Sin

embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la

construcción de la cristalografía, fue

establecido por el abate Haüy (René

Just Haüy,

1743-1822), profesor de humanidades en la

Universidad de

París, durante las últimas décadas del

siglo XVIII. La teoría de la estructura cristalina elaborada

por Haüy ("Essai

d'un Théorie sur la estructura des

Cristaux", 1784),

basada en sus planteamientos sobre las

leyes de la

Simetría,

de los

Índices Racionales y de la Constancia de la Forma

Cristalina,

no difiere sustancialmente, en sus puntos esenciales, de los conceptos

que prevalecen hoy en día. Por cierto, una

colección de sólidos cristalográficos

donadas por Haüy al matemático gallego José

Rodríguez González (1770-1824) fue

utilizado por

los cristalógrafos Augusto

González de Linares

(1845-1904) y Laureano

Calderón Arana

(1847-1894), quién

estableció

lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de

Cristalografía en una universidad europea (Santiago de

Compostela).

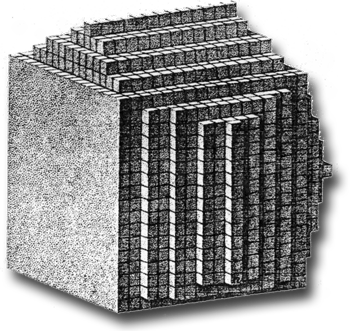

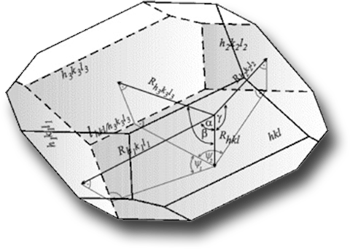

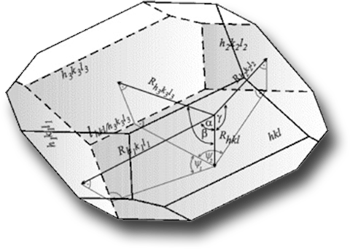

Concepto de Haüy sobre los

cristales

Las

observaciones previas mencionadas, junto a los desarrollos

matemáticos introducidos durante el siglo

XIX, nos pusieron a las puertas de la cristalografía

estructural moderna...

Así, en 1830, el

médico alemán Johann

Friedrich Christian Hessel (1796-1872)

demostró

que,

como consecuencia de la Ley

de los Índices Racionales de Haüy, las

diferentes morfologías se pueden combinar para dar

exactamente 32 tipos de simetría cristalina en el espacio

euclidiano (32 grupos

puntuales), ya que demostró que sólo

pueden existir ejes de rotación de orden 2, 3, 4 y 6. En

1848 el físico francés Auguste

Bravais

(1811-1863) descubrió que sólo hay 14 redes

únicas en los sistemas cristalinos tridimensionales,

corrigiendo la conclusión anterior (15 redes) concebida tres

años antes por el alemán Moritz

Ludwig

Frankenheim

(1801-1869).

Portada del trabajo de Hessel

Imagen tomada de Wikipedia

Finalmente, las 14

redes

de Bravais y los 32

grupos

puntuales fueron las limitaciones entre las que se

movieron el cristalógrafo ruso Evgraf Stepánovich Fedorov (1853-1919)

y, de forma independiente, el matemático alemán

Arthur Schoenflies

(1853-1928), para deducir entre 1890 y 1891 los 230

posibles grupos

espaciales que restringen la distribución

repetitiva de las unidades de construcción de los cristales

(átomos, iones, moléculas).

Los lectores interesados pueden además acceder a una extensa

y comentada cronología sobre cristalografía y

química estructural que amablemente

ofrecen M. Cuevas-Diarte y S. Alvarez Reverter.

Todos estos

principios fueron los pilares sobre los que se basa la

cristalografía estructural moderna, es decir, la

cristalografía que surgió tras el descubrimiento

de los rayos X.

Pero,

volvamos

al punto de partida...

Tabla de

contenido

El

matemático, astrónomo y astrólogo

alemán Johannes

Kepler

(1571-1630) se

maravilló

cuando fue consciente de que un copo de nieve que aterrizó

sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis

puntas. En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve

de Seis Esquinas" (título en latín "Strena

Seu de

Nive Sexangula"), la

primera

descripción

matemática de los cristales. En este ensayo, el primer

trabajo sobre el problema de la estructura cristalina, Kepler se

preguntaba: ¿Por

qué los copos de nieve individuales, antes de que se enreden

con otros copos, siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por

qué no caen copos con cinco o siete esquinas? A

pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es

extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus

principales descubrimientos fue la geometría del

empaquetamiento de esferas (el llamado empaquetamiento compacto,

bien conocido en cristalografía estructural moderna).

Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y

aunque no fue consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler

describió dos empaquetamientos de esferas de menor densidad,

el hexagonal y el cúbico simples. A partir de los

empaquetamientos de esferas, Kepler llegó a conclusiones

acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el espacio de una

manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy

(1784) y E.S. Fedorov (1885) que comentaremos más abajo. El

trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a

la Ley de la Constancia

de Ángulos para cristales de nieve de seis

lados, con lo que se puede considerar a Kepler como un precursor de los

descubridores de dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749;

Romé de l'Isle, 1783).

El

matemático, astrónomo y astrólogo

alemán Johannes

Kepler

(1571-1630) se

maravilló

cuando fue consciente de que un copo de nieve que aterrizó

sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis

puntas. En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve

de Seis Esquinas" (título en latín "Strena

Seu de

Nive Sexangula"), la

primera

descripción

matemática de los cristales. En este ensayo, el primer

trabajo sobre el problema de la estructura cristalina, Kepler se

preguntaba: ¿Por

qué los copos de nieve individuales, antes de que se enreden

con otros copos, siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por

qué no caen copos con cinco o siete esquinas? A

pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es

extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus

principales descubrimientos fue la geometría del

empaquetamiento de esferas (el llamado empaquetamiento compacto,

bien conocido en cristalografía estructural moderna).

Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y

aunque no fue consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler

describió dos empaquetamientos de esferas de menor densidad,

el hexagonal y el cúbico simples. A partir de los

empaquetamientos de esferas, Kepler llegó a conclusiones

acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el espacio de una

manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy

(1784) y E.S. Fedorov (1885) que comentaremos más abajo. El

trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a

la Ley de la Constancia

de Ángulos para cristales de nieve de seis

lados, con lo que se puede considerar a Kepler como un precursor de los

descubridores de dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749;

Romé de l'Isle, 1783).

Además

de la obra de Kepler, la mayor

contribución a la cristalografía, la

paleontología y la geología durante el siglo XVII

se debe al obispo católico y científico

danés Nicolaus

Steno (1638-1686) (en

danés Niels

Stensen), quien

fue profesor de anatomía en la

Universidad de Padua (Italia) y donde fue nombrado médico de

la casa del Gran Duque Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante esta

década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia.

En su obra "De

solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus",

Steno observó por

primera vez la ley fundamental sobre la constancia de

ángulos interfaciales, y mediante dibujos y

frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo

(óxido de silicio) y hematita (óxido de hierro)

aparecen en una gran variedad de formas y tamaños, los

ángulos interfaciales persisten idénticos en cada

tipo de espécimen. Esta observación (la Ley de la Constancia de

Ángulos) se confirmó y se

demostró como verdadera para cristales de muchas otras

sustancias, por parte de Romé de l'Isle (1736-1790),

más de cien años después, en 1783.

Steno discutió también el crecimiento de los

cristales en un medio fluido, aunque para él, esto era

sólo un caso especial que ilustra el problema principal del

libro: ¿Cómo

se forman los sólidos en

la naturaleza? Su respuesta fue: si un cuerpo sólido

se ha formado con arreglo a las leyes de la naturaleza, es que

éste se ha producido a partir de un fluido ... bien de modo

inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la

mediación de uno o más fluidos internos.

En aquel tiempo los fluidos internos se consideraban responsables del

crecimiento de animales y plantas, y la sedimentación,

incrustación, o cristalización a partir de

fluidos externos explicaban la formación de rocas y

minerales. Parece obvio, pues, que las observaciones de Stensen sobre

el crecimiento de los cristales fueron muy importantes para la

cristalografía.

Además

de la obra de Kepler, la mayor

contribución a la cristalografía, la

paleontología y la geología durante el siglo XVII

se debe al obispo católico y científico

danés Nicolaus

Steno (1638-1686) (en

danés Niels

Stensen), quien

fue profesor de anatomía en la

Universidad de Padua (Italia) y donde fue nombrado médico de

la casa del Gran Duque Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante esta

década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia.

En su obra "De

solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus",

Steno observó por

primera vez la ley fundamental sobre la constancia de

ángulos interfaciales, y mediante dibujos y

frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo

(óxido de silicio) y hematita (óxido de hierro)

aparecen en una gran variedad de formas y tamaños, los

ángulos interfaciales persisten idénticos en cada

tipo de espécimen. Esta observación (la Ley de la Constancia de

Ángulos) se confirmó y se

demostró como verdadera para cristales de muchas otras

sustancias, por parte de Romé de l'Isle (1736-1790),

más de cien años después, en 1783.

Steno discutió también el crecimiento de los

cristales en un medio fluido, aunque para él, esto era

sólo un caso especial que ilustra el problema principal del

libro: ¿Cómo

se forman los sólidos en

la naturaleza? Su respuesta fue: si un cuerpo sólido

se ha formado con arreglo a las leyes de la naturaleza, es que

éste se ha producido a partir de un fluido ... bien de modo

inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la

mediación de uno o más fluidos internos.

En aquel tiempo los fluidos internos se consideraban responsables del

crecimiento de animales y plantas, y la sedimentación,

incrustación, o cristalización a partir de

fluidos externos explicaban la formación de rocas y

minerales. Parece obvio, pues, que las observaciones de Stensen sobre

el crecimiento de los cristales fueron muy importantes para la

cristalografía.

Sin

embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la

construcción de la cristalografía, fue

establecido por el abate Haüy (René

Just Haüy,

1743-1822), profesor de humanidades en la

Universidad de

París, durante las últimas décadas del

siglo XVIII. La teoría de la estructura cristalina elaborada

por Haüy ("Essai

d'un Théorie sur la estructura des

Cristaux", 1784),

basada en sus planteamientos sobre las

leyes de la

Simetría,

de los

Índices Racionales y de la Constancia de la Forma

Cristalina,

no difiere sustancialmente, en sus puntos esenciales, de los conceptos

que prevalecen hoy en día. Por cierto, una

colección de sólidos cristalográficos

donadas por Haüy al matemático gallego José

Rodríguez González (1770-1824) fue

utilizado por

los cristalógrafos Augusto

González de Linares

(1845-1904) y Laureano

Calderón Arana

(1847-1894), quién

estableció

lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de

Cristalografía en una universidad europea (Santiago de

Compostela).

Sin

embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la

construcción de la cristalografía, fue

establecido por el abate Haüy (René

Just Haüy,

1743-1822), profesor de humanidades en la

Universidad de

París, durante las últimas décadas del

siglo XVIII. La teoría de la estructura cristalina elaborada

por Haüy ("Essai

d'un Théorie sur la estructura des

Cristaux", 1784),

basada en sus planteamientos sobre las

leyes de la

Simetría,

de los

Índices Racionales y de la Constancia de la Forma

Cristalina,

no difiere sustancialmente, en sus puntos esenciales, de los conceptos

que prevalecen hoy en día. Por cierto, una

colección de sólidos cristalográficos

donadas por Haüy al matemático gallego José

Rodríguez González (1770-1824) fue

utilizado por

los cristalógrafos Augusto

González de Linares

(1845-1904) y Laureano

Calderón Arana

(1847-1894), quién

estableció

lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de

Cristalografía en una universidad europea (Santiago de

Compostela).